| BPSD成功体験 |

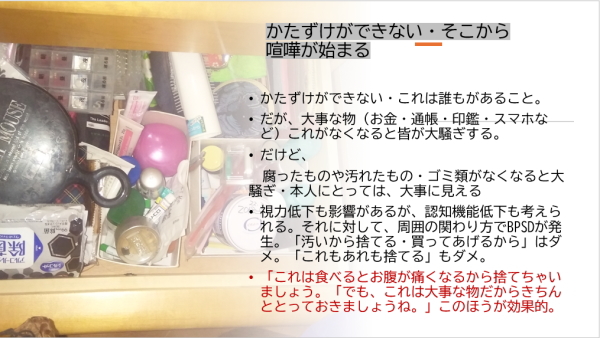

◆ かたずけができない・そこから喧嘩が始まる    ◆ 内田陽子が老人看護CNS等のお力をかりて、認知症ケア・BPSDの対応の動画を作成いたしました。  【ディアケア】認知症患者への具体的看護ケアの実際 https://www.almediaweb.jp/ *記事中、一部、ディアケア会員限定公開の部分がございます。  【ディアケア プレミアム】認知症のBPSDの理解と対応の基本 https://dearcare.almediaweb. *ディアケア プレミアムは、医療者向け、 *以下の公開スケジュールで、 1.認知症患者のBPSDとは何か?(2022年12月19日~ 2.BPSDのアセスメント法(2023年1月16日~ 3.BPSDへの看護対応の基本:①コミュニケーション( 4.BPSDへの看護対応の基本:②環境・生活へのアプローチ( |

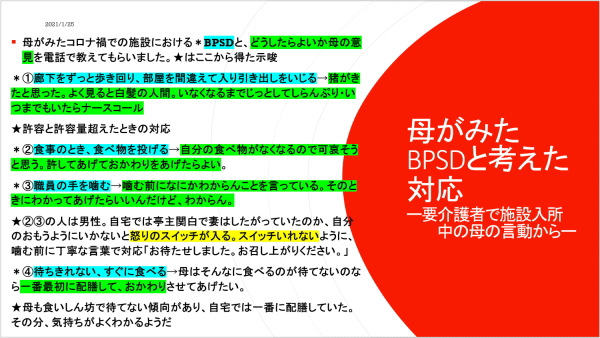

●母がみたBPSDと考えた対応  |

●内田陽子のBPSD成功体験紹介  ●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その12   ●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その11 ~ 身体拘束解除の取り組み② ~ 【症例】 ●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その10 ~ 身体拘束解除の取り組み① ~ 【症例】 • A氏、70歳代、女性、脳出血、アルツハイマー型認知症の既往あり。 • 意識レベル低下で入院となった。嚥下障害のため、経鼻胃管カテーテルが挿入され、カテーテル自己抜去予防のためミトンを装着していた。

●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その9 【相談】 Mさん 90歳代 男性 誤嚥性肺炎でK入院 認知症あり(HDS-R:10点) 住まい:特別養護老人ホーム 要介護4 入院後1週間ほどするとMさんは大声をあげて「○○子~、どこだ~!」など、家族の名前を呼んだり、「今日はもう朝も昼もご飯は食べません!」と、食事を拒否する、突然泣き出すなどの症状があり、スタッフは関わり方に困っていました。 【対応】 ・家族の名前を呼ぶことが多いため、入院前の施設にこれまでの生活背景について確認しました。 →入院後だけでなく、今までの生活や大事な人を知る ・すると、施設では長女さんがこまめに面会に来ていたこと、しかし11月からインフルエンザの面会制限でほとんど家族に会えていないことが分かりました。 ・現在もコロナウイルスのため病院では面会制限強化しており、Mさんは入院後から一度も家族に会えていません。 →家族や大事な人に会えない不安や制限内のストレスでBPSDが悪化したと判断。感染予防を図りながら人と交流できる手段を導入 ・そこでZoom機能を用いたオンライン面会を試みました ・7ヶ月ぶりに家族との面会を果たしたMさんは嬉しそうに家族と話され、「よかったよ~」と笑顔、食事も摂取できるようになりました。 ●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その8 【相談】 80歳代、女性 Bさん レビー小体型認知症。デイサービス利用のため家に迎えに行くと「今日は行かないよ」と布団に潜りこみました。再度誘うと「しつこいね、行かないよ!」と怒ってしまいました。 【対応】 ・理由を尋ねると「母親はやることが多い」「この子をおいていけない」と話され、記憶障害・見当識障害・幻視の影響があると考えました。短時間でも家事を行った後に誘うとスムーズでした。職員には子供は見えないことを伝えながらも連れていくことを提案すると、安心して支度を始めました。 →幻覚に対する有効なケアの探索 ・職員間で対応を話し合いました。無理強いは強い拒否につながることを確認し、成功例をもとにアイディアを出し合いました。対応が統一され、来所拒否が減りました。 →症状は変動あるが、職員間での対応は統一して関わる ・デイサービスに到着した後に不穏になることが増えていました。対応を振り返ると、誘うときは熱心だが、いざ来てみると職員は業務に追われBさんとの交流が持てていないことがわかりました。「来てよかった」と感じられるように意識的に声をかけました。その結果、落ち着いて過ごせるようになりました。 →サービスは実質的な中身で勝負!本人に意識的に関わる ●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その7 【相談】 ・「腰に痛みがあり動きたくない」といわれたので、腰部をさすりながら会話し、笑顔を引き出した後に誘うとホールに出ることが増えました。 →マッサージは心身の痛みを癒す ・レクリエーションに趣味の手芸を取り入れ、好みの題材(花・着物)を使い、難しい部分は手を貸しました。実施後は、笑顔がふえ他者との会話も生まれました。 →なじみの手作業は気持ちを切り替えるチャンス ●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その6 80歳代 Tさん 女性 腰椎圧迫骨折(保存療法)で歩行はできず入院中。認知症あり。 「トイレ、トイレ」と訴えあり、トイレでの排泄介助を行いました。10分もしないうちに、再び「トイレ、トイレ」と言いました。看護師が「さっきトイレに行きましたよ」と伝えますが、「トイレ、トイレ」と言って落ち着かず、車椅子から降りようとします。10〜15分おきにその繰り返しであり、看護師も対応に困ってしまいました。 →排尿日誌でアセスメント Tさんは、排尿間隔が10〜15分だと排尿量は少量や空振り、1〜2時間空くと約100〜150mlの排尿があり、排尿後残尿測定すると約0〜30mlでした。塗り絵は好きで夢中で行なっていたので、排泄後間もなく「トイレ」という場合には、「Tさん、この塗り絵やってみましょうか」と誘うと、塗り絵を行い始め、排尿間隔が1〜2時間となりました。 →蓄尿できるように膀胱訓練 ・鎮痛剤を定時で内服開始しました。車椅子への移乗やトイレでの排泄行動の介助量が徐々に減ってきました。 →頻尿の訴えの裏に疼痛ありと判断、痛みを軽減 排泄行動をはじめとした動作によって、腰椎圧迫骨折による疼痛増強があり、それにより、腰部と下腹部の不快が混同し「トイレ騒動」の要因の一つとなっていました。 ●認知症高齢者によくある排尿問題と効果的なケア:内田陽子 おむつをはぎとる、放尿するなど排尿に関するお困りごとをよく聞きます。 排尿はしっかりためて、出すという機能に加えて、こらえる、排尿してもよいなどの判断 排尿のための手順の実行機能、身体機能が求められます。過去に有効であったケアを青で示します. ◆ あきらめて、笑顔でささっと対処・失敗しても許す・水に流すケア

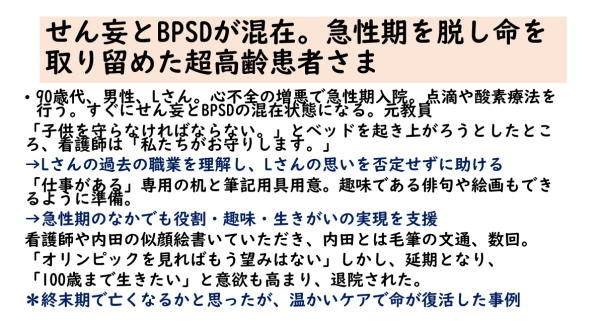

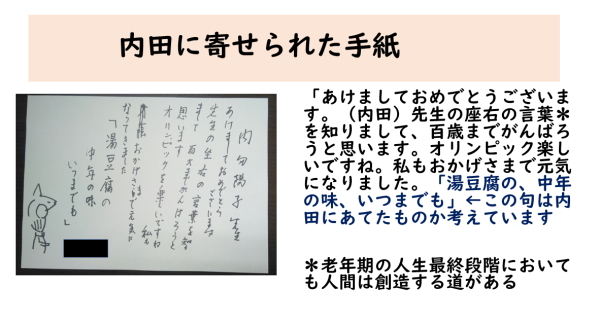

【相談】 Mさん、90歳代で女性。右足関節骨折(保存的療法)で入院。 認知症診断あり(HDS-R:13点)、独居で介護保険は未申請でした。 入院後Mさんは、大声・易努性・帰宅願望の症状が出現、落ち着かない状態が続きました。今後の療養先を検討する時期となり、車椅子の生活となるため、家族との話し合いの結果、施設入所の方針となりました。Mさんは「足が使えないんじゃ仕方ないね。」とその場では納得されましたが、不安や心配からBPSDの悪化が予測されました。 【対応】 ・施設職員(若い男性・イケメン!)が退院数日前に本人へ挨拶へ伺い、20分ほど談話されました。 →すぐに打ち解けて、話が盛り上がりました。最初の好印象が大事 ・しかし、Mさんは短期記憶保持困難のため、この職員のことを忘れてしまう可能性がありました。 →せっかくの関係性がもったいない!なんとかしたい ・そこで!病室で本人と施設職員、家族と一緒に写真を撮り、病室に飾りました。 →『この人は誰かな。私や家族と楽しそうにしてる。いい人なんだな。』と好印象を継続できる工夫 ・Mさんは退院まで、毎日その写真を眺めて、自然と知り合いのような感覚に・・・。 ・退院日は、写真の施設職員がお迎えに来ました。好印象の職員がお迎えに来てくれたことで安心し、はじめての施設でも穏やかに過ごせられているようです。 →入所前からなじみの関係をつくることが大切 ●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その4 【相談】 70歳代、女性、Aさん。同居の兄の死をきっかけに、独居生活が継続できず、認知症のBPSD(特に不安)が強いため精神神経科での入院を経て、某グループホームに入居されました。 入居後、居眠りが目立ち過沈静と判断、主治医へ相談し、精神薬を減量となりました。 しかし、1か月程経った頃、大声やケア拒否が目立つようになり、「薬を再開してほしい。(おとなしくなってほしい)」との介護スタッフからの相談がありました。 【対応】 ・本人と介護者のやり取りを観察していると、食事や入浴の誘導の時に大声が発生していることがわかりました。施設のスケジュールでなく、本人の意向に応じた柔軟な誘導を介護職員に助言したところ、大声での介護拒否は少なくなりました。 ➜本人の意思を確認して、それに応じてケア側が柔軟に対応を変える ・更に、グループホームの介護記録を確認すると、大声の発生時期の前に、他の入所者の(死別の)お別れの会に参加される機会があり、「こんなところにいたら殺される。早くでていかなくちゃ」の発言記録がありました。本人の生活が破たんしたきっかけである「兄の死別体験」を想起させ、再び強い孤独と自分の居場所を失う恐れを感じたのではないかと推察し、介護職員へ「特に目をかけてやさしく対応するように」と助言をしました。 ➜本人の発するサインと過去の危機的な体験との関連を考え・真の心を読み解く 現在は、介護職員と笑顔でじゃれあうA様がおられます。 ➜無邪気になれる本人に職員も心を許し、互いに寛容な関係に ●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その3 【相談】 【対応】 ・ご家族に尋ねると、「晩酌が日課です。焼酎の空瓶に水を入れて飲んでます。」「ショートステイの時は旅館に泊まると思っていました。」「仕事一筋の人でした。」と話されました。 ・カンファレンスで①ナースセンターで新聞やビニール袋をたたむ仕事を依頼、看護師がなじみの関係を築く②家族に一升瓶を持参してもらい、夜は旅館(の気分)で看護師と晩酌(中身は水)を日課というプランを立案、実施。 ・結果、Tさんは「よく働いたから、みんなで一杯やろう」と笑顔で話され、夜は紙コップに入れた水で「カンパーイ」と夜勤看護師と共に杯をかわしました。 ・点滴は手仕事に夢中になっている昼間のうちに投与することができました。 ●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その2 【相談】 【対応】 ・ご家族から、昔は外科医として働き、毎朝4時に起床、朝食後出勤していたことがわかりました。 ・翌日から、起床後は黒いズボンと白衣に着替え、朝食後はナースセンターの一角にテーブルを準備し仕事ができる環境を作りました。 ・Sさん用の疑似患者のカルテ記載をお願いすると、看護師に点滴や内服の指示を出し、熱心な表情となりました。 ・リハビリも拒否していましたが、「リハビリ室の患者さんの診察をお願いします。」と伝えると、出掛けられました。 ・白衣の時間は「かつて医師として働いたSさん」の姿であり、落ち着いて過ごす時間がもてました。 ●ぐんま老人看護専門看護師からのBPSD成功体験紹介 その1 【相談】

・物忘れが進む不安の中で、元来の性格も影響し、生きるために大切な「お金を守ろう」という気持ちが強くなっていると伝えました。 ・妻が言い返すことで言い争いに発展するため、妻への労いと共に納得できなくても言い返さないことが得策であると説明しました。 ・別の場所で夫からも話を聞きました。「体力が落ちてきた」という言葉に対し、自尊心が低下していると感じました。 ・そこで、健康維持の名目でデイサービスをお勧めしました。乗り気な様子をキャッチし、介護申請と男性の多い運動中心のデイサービスの利用につなげました。 ・妻は我慢をしながらも夫の責めを上手にかわすことができるようになり、夫婦が離れる時間を確保することで、夫の妻に対する『もの盗られ妄想』の頻度は減りました。妻は「気持ちが楽になった」と語り、介護負担も軽減したようです

|

| Copyright(c) 2019 Gunma University Graduate School Geriatric Nursing Laboratory All Right Reserved. |